В Художественном музее Уолтерса (США) проходит выставка «Уникальный дизайн – декоративно-прикладное искусство Европы и Северной Америки». Погружаясь в декоративно-прикладное искусство XVIII и XIX веков, ощущаешь, как расцветала эпоха роскоши. Торговля, коммерция и, конечно, богатство разожгли небывалый интерес к изысканным вещам. В галерее XVIII века словно оживают портреты дам, а рядом – те самые вещицы, что пленили их сердца: бриллианты, искрящиеся в кольцах, загадочные камеи и инталии, хранящие истории былых времен.

Наше внимание привлекли три портрета 18 века, на которых изображены дамы, принадлежащие к разным слоям общества. Богатая представительница купеческого сословия из провинциального города; представительница образованного общества, интересующаяся древностями и археологией и несостоявшаяся королева Великобритании. Так о чем нам могут рассказать портреты, и украшения представленных на портретах дам?

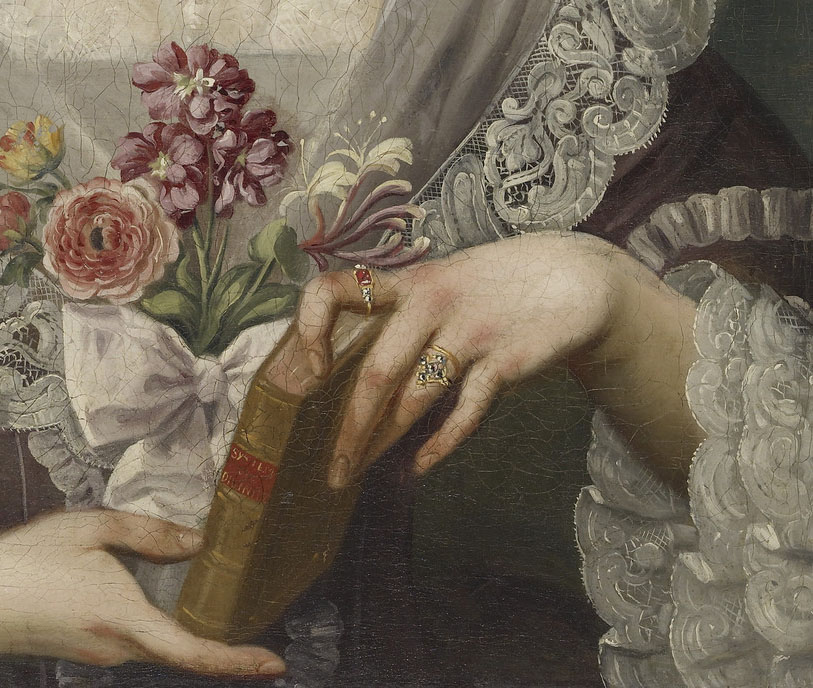

Портрет дамы с книгой, около 1740-49. Приписывается Джорджу Биру, Великобритания. Из собрания Худодественного музея Уотерса

Начнем с приписываемого кисти Джорджа Бира портрета безымянной британки, который идеально сочетает сдержанность и роскошь, искусно демонстрируя признаки материального богатства так называемых "новых денег": розовое платье может показаться кокетливым, но торс женщины покрыт широким платком; на ней несколько слоёв кружева, но оно было изготовлено в Британии, а не импортировано из Франции, что намекает на достаток, но без кричащей помпезности. Чепец и платье украшены завязанными бантами по французской моде севинье... Кажется, полотно шепчет нам о процветающем купеческом сословии, живущем не только в столице, но и в глубинке, что было верным знаком подъема торговли в Британии XVIII века.

На левой руке дамы – затейливое кольцо-кластер поверх золотой полоски, рядом – кольцо с гранатом и бриллиантом. (Новая знать, стремясь дистанцироваться от старых дворов, избрала бриллиант символом своей восходящей власти, в то время как уходящая аристократия оплакивала былое великолепие). И словно в противовес этой мирской суете, в руках она держит религиозную книгу, возможно, приобретенную здесь же, ведь в ту пору в Солсбери уже были и публичная библиотека, и несколько книжных лавок. Этот штрих не только указывает на достаток модели, но и свидетельствует о ее грамотности, что для женщины той эпохи было, по выражению современников, "редкой жемчужиной в ожерелье добродетелей", доступной приблизительно половине представительниц слабого пола.

Обратите внимание на жемчужный чокер. В XVIII веке жемчужный рынок достиг апогея. Несмотря на то, что заря его клонилась к закату, буржуазия была очарована жемчугом. Преуспевающие торговцы позволяли себе жемчужные украшения, не уступавшие по великолепию аристократическим. Таким образом, портрет становится не просто изображением, а окном в эпоху, где роскошь и благочестие, торговля и просвещение сплетались в причудливый узор жизни.

Портрет Марии Клементины Собеской, венецианская школа (ок. 1719). Холст, масло. Художественный музей Уолтерса

На портрете запечатлена Мария Клементина Собеская (1702–1735), внучка польского короля Яна III. Шестнадцатилетней девушке судьба уготовила брак с Джеймсом Фрэнсисом Эдуардом Стюартом, известным в истории как "Старый претендент" на британский престол. О её королевском происхождении недвусмысленно намекает корона, которую художник изобразил на портрете справа от неё.

Лоб Марии украшает изящная диадема, а через плечо ниспадает каскад отборного жемчуга, словно застывшие капли лунного света. Этот жемчуг, в отличии от чокера с первого портрета -маркер «старых денег». Ведь Мария Клементина приходилась двоюродной сестрой монархам Испании, страны, которая завозила жемчуг из своих колоний в Новом Свете. Испания «повинна» в том, что жемчуг с 15 века стал настолько популярным, что элита начала принимать законы о том, кто мог носить жемчужные украшения в высших эшелонах общества.

Вернемся к другим украшениям с портрета. Взгляд приковывает роскошный корсаж, словно распустившийся букет диковинных цветов, искусно выполненных из драгоценных камней и эмали. В XVIII веке просвещенные дамы, следуя веяниям французской моды, щедро украшали лифы своих платьев так называемыми "bouquets", или букетами. Эти изысканные украшения представляли собой россыпь драгоценных камней одного цвета, но разных оттенков, искусно переплетенных с эмалевыми вставками. Их располагали вертикально, словно стволы диковинных растений, на фоне горизонтальных линий корсажа. Из-за значительного веса этих украшений, для поддержки использовался специальный внутренний механизм – "арбалет", как он упоминается в исторических документах, – дабы уберечь нежный парчовый шелк от повреждений.

Небольшое отступление: Судьба принцессы, сотканная из нитей власти и крови

Знатное происхождение и щедрое приданое превратили Марию Клементину в лакомый кусочек для европейских женихов. Олавский двор, недолго думая, принял предложение руки и сердца Якова, сына свергнутого английского короля Якова II. Этот союз вызвал дрожь у короля Великобритании Георга I, справедливо опасавшегося, что наследник от этого брака может посягнуть на трон. Вместе с императором Священной Римской империи Карлом VI они плели интриги, пытаясь расстроить свадьбу. Марию Клементину, направлявшуюся к жениху в Италию, заточили в Инсбруке по приказу императора. Но через полгода ирландские офицеры, преданные Якову, словно со страниц романа Дюма, выкрали принцессу и доставили её в Болонью, где и состоялась заочная свадебная церемония. Жених в это время томился в Испании. Лишь 3 сентября 1719 года, в Монтефьясконе, они смогли обменяться клятвами вживую.

Вскоре молодожены перебрались в Рим, где их радушно принял папа Климент XI, даровав им титулы правителей Англии, Шотландии и Ирландии. Вскоре их дом наполнился детским смехом: в 1720 году родился Карл Эдуард, а пять лет спустя – Генрих Бенедикт. Но семейная идиллия разбилась о скалы разногласий в вопросах воспитания сыновей. Эта ситуация, помноженная на придворные интриги и влияние сомнительных советников мужа, взорвала королеву. Осенью 1725 года Мария Клементина, в знак протеста, покинула дворец и укрылась в бенедиктинском монастыре Святой Цецилии в Трастевере.

Через два года она вернулась к мужу, но большую часть времени посвящала молитвам, аскезе и благотворительности. В 1735 году, в возрасте всего 33 лет, её жизнь оборвалась.

Похороны Марии Клементины превратились в грандиозное событие для Рима. Процессия двигалась от Базилики Святых Двенадцати Апостолов к Базилике Святого Петра в Ватикане. Толпы людей прощались с королевой. Как вспоминал доминиканец Пьетро Кангиасси, духовник королевы: "Все на улице говорили, что она святая". Место её упокоения и сейчас отмечено памятником, воздвигнутым по приказу Папы. Любимая народом, обожаемая теми, кому помогала, уважаемая церковными сановниками, Мария Клементина так и не нашла понимания у самых близких людей – отца и мужа...

Портрет дамы кисти неизвестного итальянского художника; ок. 1780-1789;холст, масло

Вернемся к выставочным портретам. На представленнном выше полотне застыла британская дама XVIII века, возможно, из 1780-х. Её голову венчает шляпа, кокетливо украшенная перьями, а тело облекает роскошное платье, блистающее рюшами и золотыми цепями. В изящной руке она держит что-то небольшое, то ли монету, то ли медальон.

В 18 веке в Европе женщины, интересующиеся древностями и археологией, часто были представительницами аристократии и образованного общества. Дамы из высших слоев общества могли собирать античные монеты, статуэтки, фрагменты керамики и другие предметы. Они изучали эти предметы, читали научные труды по истории и археологии, а также обсуждали свои находки и знания с учеными и другими коллекционерами.

Но эта модница – не просто светская львица, она желает предстать перед нами как исследовательница древности. Взгляните на столик возле нот – там примостился шкафчик, полный слепков старинных резных камней. Настоящая находка для ученого! Ведь даже с лупой не всегда разглядишь все детали на оригинале. А эти слепки можно тиражировать, чтобы и те, кто не может позволить себе камеи и инталии древности, прикоснулись к науке. Изящным дополнением служит миниатюрный портрет джентльмена – быть может, её почившего супруга, отца или учителя? Он выполнен в строгом неоклассическом стиле, с его вниманием к четкости линий. В целом, портрет дышит духом европейской живописи той эпохи, где каждый элемент одежды и украшения прописан с особой тщательностью.