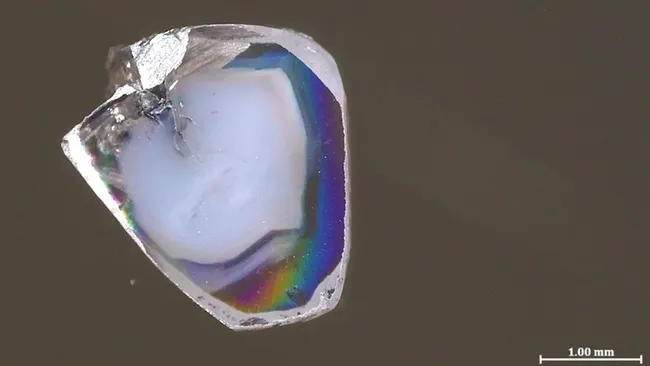

Алмаз из глубин Земли. (Фото: Яэль Кемпе и Яков Вайс)

Пара алмазов, образовавшихся на глубине сотен километров в пластичной мантии Земли, содержит вкрапления материалов, образующихся в совершенно противоположных химических условиях — сочетание настолько необычное, что исследователи посчитали их сосуществование «практически невозможным». Присутствие этих веществ позволяет заглянуть в химические процессы в мантии и реакции, приводящие к образованию алмазов.

Два образца алмазов были найдены в южноафриканской шахте. Как и многие другие драгоценные камни, они содержат так называемые включения — крошечные частицы окружающей породы, захваченные в процессе формирования алмазов. Большинство ювелиров не любят эти включения, но для учёных они представляют собой интересный источник информации. Это особенно актуально для алмазов, образующихся глубоко в недостижимой мантии, поскольку они переносят эти включения практически нетронутыми на поверхность — только так эти минералы могут подниматься на сотни километров, не меняя своего первоначального состояния в глубинах мантии.

Каждый из двух новых образцов алмазов содержит включения карбонатных минералов, богатых атомами кислорода (состояние, известное как окисленное), и бедных кислородом никелевых сплавов (состояние, известное как восстановленное, на языке химии). Подобно тому, как кислота и щелочь мгновенно реагируют, образуя воду и соль, окисленные карбонатные минералы и восстановленные металлы не сосуществуют долго. Обычно включения в алмазах содержат только один из них, поэтому их присутствие озадачило Яакова Вайса, старшего преподавателя кафедры наук о Земле Еврейского университета в Иерусалиме, и его коллег настолько, что они, по его словам, изначально отложили образцы на год, пребывая в некоторй растерянности.

Но, проведя повторный анализ алмазов, исследователи обнаружили, что включения отражают моментальный снимок реакции, приведшей к появлению этих сверкающих камней, и впервые подтверждают возможность образования алмазов при взаимодействии карбонатных минералов и восстановленных металлов в мантии. Новые образцы – первый случай, когда учёным удалось увидеть середину этой реакции в природном алмазе.

«По сути, это две стороны спектра [окисления]», — говорит Вайс, старший автор нового исследования, описывающего находку, которая была опубликована в понедельник в журнале Nature Geoscience .

Эта находка имеет значение для понимания того, что находится в таинственном центре мантии. По мере того, как вы продвигаетесь глубже в землю, удаляясь от поверхности, породы и минералы становятся всё более восстановленными, а молекул кислорода становится всё меньше, но прямых свидетельств этого изменения в мантии практически нет.

Теоретические расчёты дали исследователям представление о том, как планета переходит из окисленного состояния в восстановленное с глубиной. «Мы знали об этом восстановлении благодаря некоторым эмпирическим данным, полученным на основе реальных образцов на глубине, возможно, до 200 километров», — говорит Майя Копылова, профессор кафедры наук о Земле, океане и атмосфере Университета Британской Колумбии, которая не участвовала в новом исследовании, но написала редакционную статью, сопроводившую статью. «То, что произошло глубже 200 километров, было всего лишь нашей идеей, нашими моделями, потому что получить необходимые материалы очень сложно». По её словам, образцов с такой глубины всего несколько.

Эти новые образцы, полученные с глубины от 280 до 470 км под поверхностью Земли, впервые дают реальную проверку теоретических данных о химии мантии. По словам Вайса, один из выводов заключается в том, что окисленный расплавленный материал залегает глубже, чем предполагалось. Кимберлиты, извергающиеся породы, из которых алмазы выходят на поверхность , окислены, поэтому исследователи считали, что они не могут образоваться на глубине значительно ниже 300 км. Однако эти результаты свидетельствуют о том, что окисленные породы залегают глубже, а значит, и кимберлиты тоже могут.

По словам Вайса, реакции образования алмазов, вероятно, происходят, когда карбонатные жидкости затягиваются вниз тектоническими плитами, что приводит к контакту минералов с высоким содержанием кислорода и металлических сплавов мантии. (Химики считают, что алмазы могут образовываться также путём осаждения из богатых углеродом жидкостей, которые остывают по мере подъема в мантии, подобно тому, как сахар кристаллизуется из сиропа. В новой статье не исключается и такой процесс.)

Включения, богатые никелем, также могут помочь объяснить странное явление в некоторых алмазах: отдельные атомы никеля, по-видимому, замещают углерод в кристаллической решётке этих алмазов. Это было загадкой, говорит Копылова, поскольку никель намного тяжелее углерода и не должен легко встраиваться в кристаллическую структуру. «Теперь, глядя на эти данные, я понимаю, что это может быть просто признаком образования алмазов на определённых глубинах», — говорит она. «Было бы очень интересно изучить это дальше».

Эта статья была впервые опубликована на сайте Scientific American . © ScientificAmerican.com