Эпоха барокко стала воплощением экстравагантности в ювелирном дизайне. Изделия отличались витиеватыми деталями и эффектным использованием светоотражающих драгоценных камней, дополнявших объёмные фасоны. Лифы платьев долгое время служили идеальными витринами для украшений и к 1620-м годам стали центральным элементом стиля барокко. Один яркий драгоценный камень, стратегически расположенный в центре лифа, заменил разбросанные подвески и мелкие украшения, характерные для моды эпохи Возрождения. Особой популярностью пользовались барочные жемчужины неправильной формы благодаря своей неповторимой красоте.

Броши, серьги, ожерелья и тиары в этот период стали крупнее и сложнее. Развитие знаний в ботанике и импорт экзотических цветов принесли новое вдохновение в ювелирное искусство. Одним из таких популярных мотивов в украшениях эпохи барокко является «стручки гороха» (Cosse de pois), вдохновлённый стручками гороха и представляющий собой гроздья драгоценных камней или сложную металлическую отделку. Позднее, под влиянием рококо, появились игривые и причудливые мотивы, такие как банты, ленты и цветочные узоры.

Орнаментальный мотив, известный как cosse de pois, появился около 1615 года в работах французских дизайнеров в Париже и Шатодене. Его популярность сохранялась в различных формах примерно до 1635 года, таким образом, он совпал с годами, в течение которых стиль Аурикуляр переживал свою первую волну популярности в Италии и на Севере. Cosse de pois являлся разработкой французских ювелиров, которые обратились к гравюре как к способу увеличения своих доходов и создания личной репутации. Огромное количество орнаментов с горошком — по меньшей мере 463 оригинальных дизайна — было опубликовано во Франции в период расцвета мотива.

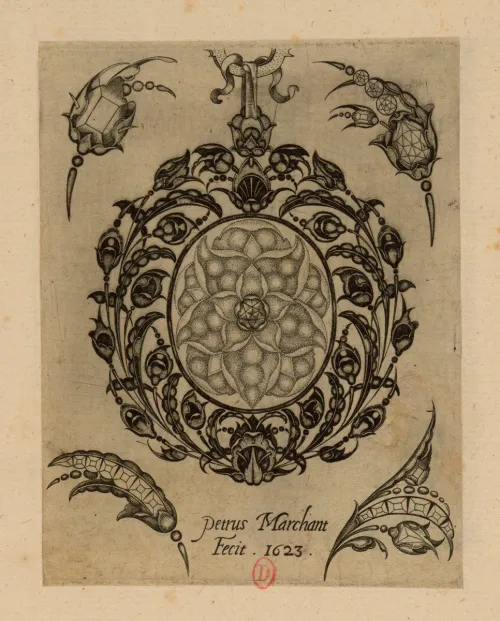

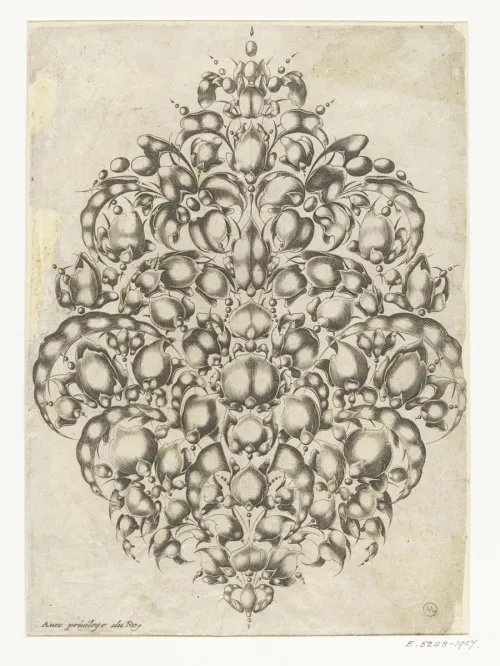

Существовало несколько различных стилей орнамента в виде стручков гороха; более того, различия между ними множились, поскольку ювелиры использовали серии гравюр как визитные карточки для демонстрации своего индивидуального стиля. Например, горох Пьера Маршана имел тенденцию к пышности, в то время как Жак Кайяр создавал более мягкие стручки, но использовал более тонкую гравированную линию для создания изящной плотности в своих узорах.

Пьер Маршан, Фронтиспис из «Букеты ювелирных изделий, стилизованные вещи и cosse de pois», 1623 год, офорт, Париж: Bibliothèque de l'INHA, Collections Jacques Doucet. Фото © ИНХА, р-н. RMN-Grand Palais/Art Resource, Нью-Йорк.

Ж. Брио по мотивам Жака Кайяра, пластина 4 из «Букетов орфеври» , 1629 г., второе издание (1627 г., первое издание), офорт и резец. Лондон: Музей Виктории и Альберта. Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Официальной целью было создание ювелирных изделий, таких как прекрасная брошь из коллекции Национальной библиотеки Франции, в которой решетка из красных, белых и зеленых горошин окружает опаловую камею с изображением аристократического младенца.

Опаловая камея à monture de cosses de pois , ок. 1615-25, Опал «Венгерский», золото, белая и черная непрозрачная эмаль, полупрозрачная зеленая эмаль, 6,2 х 4,3 см. Париж: Национальная библиотека Франции. Фото © БнФ.

Это конкретное изделие покрыто эмалью, но дизайн может быть также реализован в виде комбинации золотой оправы или «стручка» и бриллиантовой «горошины», как в случае с нагрудным украшением из коллекции Музея Виктории и Альберта.

Нагрудное украшение , ок. 1620–1630 гг., эмалированное золото с бриллиантами, 12,4 x 7,4 x 3,0 см. Лондон: Музей Виктории и Альберта. Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Сosse de pois также можно увидеть в орнаменте кувшина Пьера Делабара. Эти веерообразные золотые завитки, расходящиеся за драконом и украшенные отдельными драгоценными камнями, восходят к мотиву изогнутого гороха, как и в дизайне Кайяра.

.webp)

Пьер Делабар, Кувшин (фрагмент), ок. 1630–1635 гг., эмаль, золото, бриллиант, изумруд, рубин, опал, сердолик, сердолик, 26,1 x 13,4 x 6,9 см. Париж: Лувр. Фото © RMN-Grand Palais/Art Resource, Нью-Йорк.

Невозможно отрицать телесный характер мотива стручка гороха, особенно в дизайне Кайяра. Однако по большей части орнамент со стручком гороха намекает на тело, оставаясь при этом в сфере растительного. Опять же, это способ аналогии: стручок гороха напоминает тело, но не превращается в него.

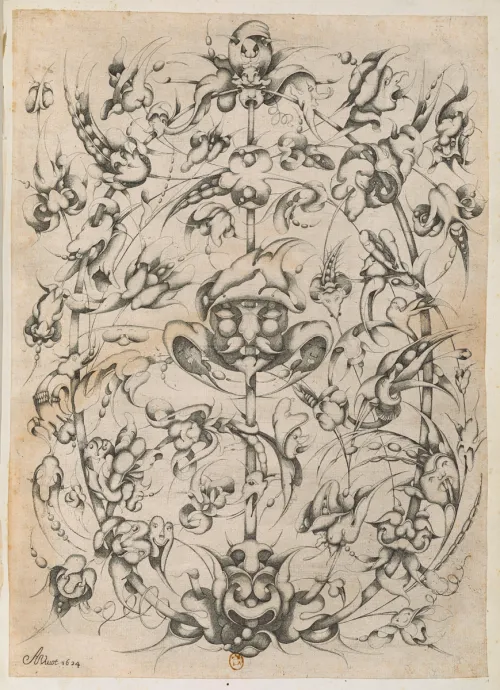

Александр Виво, Большой букет орфеврери овальной формы , 1624 г., офорт, 43,1 х 31,3 см. Париж: Национальная библиотека Франции. Фото © БнФ.

Однако в одном случае стручок гороха действительно преображается в тела и животных, как например,в работе французского ювелира Александра Виво. Виво происходил из семьи парижских ювелиров и торговцев редкостями. К 1620-м годам Виво жил и работал в Мадриде, хотя этот необычайно большой лист орнамента (на фото выше) с изображением стручка гороха был опубликован в Париже. Дизайн Виво показывает, как стручок гороха превращается в пару ягодиц, на которых надет шутовской колпак, рот, извергающий виноградную лозу, и голову с огромным, похожим на единорога, головным убором, представляющим собой стручок, который раскрывается, чтобы прорасти цепочкой горошин.

Однако стиль Виво остаётся самобытным, ярко выраженным «французским» благодаря своей воздушности и линейности. Отдельные элементы парят с удивительной лёгкостью. Их связывает воедино изящнейшая сетка из спиралевидных усиков гороха и острые, словно рапиры, кончики стручков.

Французские ювелиры того времени были полностью поглощены изображением гороха. В тот момент, в начале XVII века, французы стремились выйти из тени итальянских художников, доминировавших в стиле Фонтенбло. Это желание, возможно, усугублялось осознанием того, что художественная деятельность во Франции отстала от остальной Европы из-за потрясений, связанных с религиозными войнами. Французским дизайнерам необходимо было сделать значимое и оригинальное заявление. Отвергнуть декоративный стиль, основанный на переплетённом плетении, означало отвергнуть итальянское влияние и вместо этого принять растительную форму орнамента, которую можно было бы назвать «готической», – художественный стиль, который Франция считала своей собственностью. Наконец, стручок гороха предоставил орнаменту фиксированный носитель, закрепив его в единой органической субстанции. Конечно, немногим дизайнерам удавалось полностью удержаться в рамках этого единого тела. Виво и Кайяр приблизили "тело" гороха (стручок) к человеческому телу, смешивая два тела в беспорядочной манере.

Создатели и поклонники стиля cosse de pois

Пьер Делабар (работал ок. 1625 — ум. 1654), также известный как «Мастер Драконов», происходил из большой семьи парижских ювелиров. Когда в 1625 году он был назначен мастером-ювелиром, он вместе с двумя братьями получил официальные апартаменты в Лувре. Французский ювелир широко известен тем, что находил и повторно использовал в своей работе необычные твёрдые камни, а также продвигал особый орнаментальный мотив, включающий стручки гороха, усики семян и маленькие листья трилистника. С помощью гравёра Исаака Брио Делабар опубликовал серию гравюр с орнаментами, Livre de toutes sortes de feuilles serve à l'orfèvrerie [Книга всех видов листьев, используемых в работе ювелиров], в которой были представлены абстрактные букеты, состоящие из этих причудливых лиственных элементов.

Кувшин «Миневра» был изготовлен из сохранившихся элементов старинной трёхцветной камеи-вазы. Оправа украшена мелкими полихромными листьями, характерными для стиля Делабарра, и рубинами. Наряду с обильным растительным декором присутствует ещё один аспект искусства Делабарра: фигуры людей и животных. Лувр

Имя Делабарра связано с рядом произведений, хранящихся в важных сокровищницах, в том числе во Французской королевской коллекции, ныне хранящейся в Лувре.

Пьер Делабар, Кувшин, ок. 1630–1635 гг., эмаль в круглой оправе, золото, бриллиант, изумруд, рубин, опал, сердолик, сард, 26,1 x 13,4 x 6,9 см. Париж: Лувр. Фото © RMN-Grand Palais/Art Resource, Нью-Йорк.

Кувшин, изображенный здесь, имеет большой корпус, сделанный из твердого кварца, называемого сардом. Ручка кувшина выполнена в виде эмалевого дракона, на котором сидит амур, держащий поводья. Дракон украшен перьями из рубинов, оправленных в золото, — особый узор, напоминающий семена, к которому я вернусь позже. Делабарр создает объем с помощью инкрустации, прикрепляя друг к другу множество крошечных, изящных и хрупких кусочков золота, камня и стекла. Таким образом, в отличие от массивных, волнообразных форм, выполненных из одного материала, Делабарр создает замысловатые нагромождения дифференцированных материалов. Результатом является аддитивная конструкция, построенная на поверхности камня, а не выстроенная изнутри самого материала.

Жан Вангроль работал ювелиром в Париже около 1620–1640 годов, но имел фламандское происхождение и, как полагают, был сыном антверпенского ювелира Жана ван Гролла. Он был камердинером Марии Медичи, занимал мастерскую в Луврской галерее и к моменту смерти снимал квартиру у Пьера Делабара на улице Бетизи (ныне часть улицы Риволи). Это подтверждает историческую близость этих двух фигур, а также их стилистическую близость. Использование Вангролем растительных композиций, украшенных рубинами, несомненно, отражает влияние Делабарра, но его орнамент, как правило, более однообразен, чем у Делабарра, сохраняющего ощущение случайной причудливости.

Последними значимыми личностями в истории дворцовой палаты являются Густав Цельсинг I (старший) и его сыновья Густав Цельсинг младший (1723–1789) и Ульрих Цельсинг (1731–1805). Густав I служил секретарем шведской миссии при Османском дворе во время изгнания короля Карла VII в Константинополь после поражения Швеции от России. Густав с радостью принял жизнь при Османском дворе. Он самостоятельно выучил турецкий язык и, как известно, время от времени надевал османскую одежду. Однажды, 15 сентября 1711 года, Густаву было поручено доставить письмо от шведского короля султану, и когда он приблизился к султану во время процессии в Айя-Софию на пятничную молитву, он был арестован и отправлен на казнь. К счастью, его личность была раскрыта, и он был освобожден. Сыновья Густава I пошли по стопам отца и провели большую часть своей жизни в качестве шведских дипломатов при Османском дворе. Густав Цельсинг-младший был размещен в Константинополе в составе шведской дипломатической миссии, сначала в качестве секретаря в 1745 году, а затем резидента в 1747 году. Наконец, в 1750 году он был повышен до посланника и оставался при дворе в Турции до 1773 года. Ульрих Цельсинг также принимал активное участие в турецком государственном управлении, работая вместе со своим братом в составе дипломатической миссии. Он стал секретарем дипломатической миссии в 1756 году, а затем десять лет прослужил шведским послом, с 1770 по 1780 год. Вместе отец Цельсинг и два сына собрали коллекцию османской живописи, тканей, мебели и предметов искусства, таких как придворная таза, которая во всем мире считается одной из самых значительных коллекций османского искусства в Западной Европе. Коллекция фон Цельсинга, насчитывающая более 100 картин, была продана Музею ориентализма в Дохе, Катар, а вскоре после этого остальная часть коллекции, включая тазу, была продана на аукционе в 2014 году.